Petit-déjeuner PMB du 11 octobre 2016

Pourquoi il est important de participer aux manifestations organisées par PMBServices ?

Contrairement à ce que certains pourraient penser, ces petits déjeuners organisés par PMB Services à intervalle régulier dans plusieurs villes en France, ne sont pas réservés aux seuls prospects.

Que vous soyez ou non client de PMB Services il est très important d’y participer si vous souhaitez prendre la mesure des nombreuses évolutions du logiciel.

Le problème que je me pose à titre personnel est de savoir comment digérer toutes ces évolutions. Parfois, je me dis même qu’il y a plus d’idées dans la tête des développeurs de PMB que de temps pour les utilisateurs du logiciel pour les mettre en œuvre mais encore une fois tout ceci est lié au fait que je suis seule en poste pour un grand nombre d’utilisateurs. Heureusement l’assistance de PMB Services est d’une redoutable efficacité et gère très bien mes demandes d’aide.

Pour en revenir aux innovations, elles sont vraiment très nombreuses (plus d’une centaine par version ?) mais même si vous ne devez en appliquer qu’une seule, elle peut considérablement changer votre portail !

D’autre part, les innovations qui ne vous intéressent pas car elles semblent trop éloignées de votre structure ou de votre fonctionnement, sont toujours intéressantes à suivre, ne serait-ce que pour cultiver une certaine culture documentaire (voir par exemple le modèle FRBR). Un jour peut-être elles pourraient bien vous impacter !

Enfin ces manifestations sont l’occasion d’échanger vos expériences utilisateurs autour de PMB.

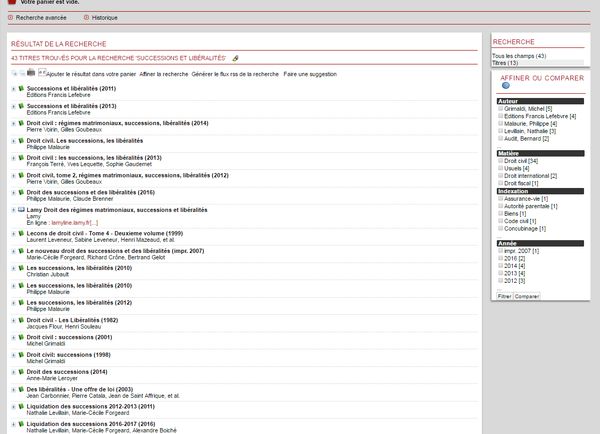

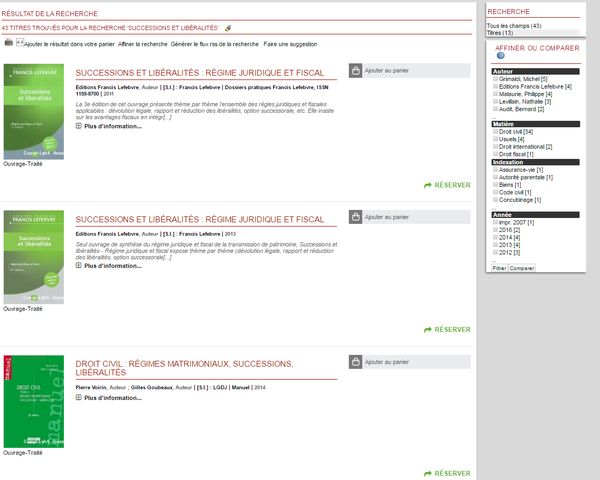

Lors de ce petit déjeuner, j’ai retenu une nouveauté qui me semble importante : l’affichage des notices après recherche.

Avant, c’était MOCHE mais ça c’était AVANT !

Disons qu’avant la liste de résultats se présentait sous forme d’une liste de titres avec des plus à déplier.

L’affichage de la version 4.2 permet d’avoir une présentation beaucoup plus attractive qui met aussi en valeur les différentes fonctionnalités de PMB.

Vous avez aussi la possibilité de compléter les résultats de recherches par des notices liées, soit par rapport au plan de classement (cote de l’ouvrage), soit par rapport aux mots-clés (catégories).

La présentation permet également de découvrir de nombreux portails récents, ce qui peut donner des envies de changement au niveau de votre propre charte graphique ou d’évolution de votre portail. Voir les nombreux exemples de portail en ligne cités ci-dessous.

Pour ma part, j’ai aussi noté de me renseigner sur le module FAQ et j’ai sollicité l’assistance PMBServices pour sa mise en œuvre. Il se gère à partir de l’onglet DEMANDES. Je pense que cet outil pourrait me permettre de rédiger un certain nombre de fiches sur des questions récurrentes posées par les avocats et stagiaires de mon cabinet. Il s’agirait, dans un premier temps, d’avoir un usage restrictif de la partie FAQ du module DEMANDES en étant la seule éditrice des questions et des réponses à fournir aux utilisateurs.

Egalement communiquée lors ce petit déjeuner, la possibilité d’utiliser des raccourcis claviers dans PMB.

Les consulter ici : http://doc.sigb.net/pmb/co/raccourcis_clavier.html

Si vous n’avez pas pu assister à la manifestation, Solène Jouan, chargée marketing de PMB Services, détaille ci-dessous un certain nombre de sources d’informations qui vous permettront d’avoir un bon aperçu des nouveautés :

La liste des nouveautés : ici et des améliorations : ici

Retrouvez nos tutoriels « nouveautés » en ligne sur notre chaine Youtube : ici

Nous avions évoqué le modèle FRBR, pour en connaître davantage lisez notre article en ligne : ici

Retrouvez également nos références de portail en ligne :

Centre de documentation :

– http://idem.neoma-bs.fr/

– http://cataloguedoc.marionnette.com/opac/index.php

– http://esba-nimes.fr/

– http://vinci.bibli.be/opac/

– http://cap.poledoc.fr/opac/

– http://www.maison-environnement.fr/

– http://semadoc.essse.fr/opac/

– http://www.myobase.fr/

– http://ch-le-vinatier.reseaudoc.fr/opac/

– http://doc.hubsante.org/

– http://www.ressources-de-la-formation.fr/

Bibliothèque publique :

– http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/opac/

– http://www.mediatheque-saintgenislaval.fr/

– http://cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr/opac/index.php?lvl=section_see&location=4

– http://lapetitebibliothequeronde.bibli.fr

Pour en savoir plus sur nos offres de portails, consultez nos plaquettes en ligne :

– Offre Open Clever : http://www.sigb.net/plaquette_openclever.pdf

– Offre Pageo : http://www.sigb.net/plaquette_pageo.pdf

– Offre Zen : http://www.sigb.net/plaquette_zen_doc.pdf

– Plaquette comparative des portails : http://www.sigb.net/comparatif_portails.pdf

Je rajouterais pour ma part que PMB Services a fait de gros efforts sur sa politique de communication et qu’il peut aussi être utile de consulter les publications de la société sur les réseaux sociaux :

Page Facebook : https://www.facebook.com/pmb.sigb.net/

Compte Twitter : https://twitter.com/pmbservices

Crédit photo : PMB Services pour la photo de la réunion / Carole Guelfucci