Le lancement d’un nouveau cabinet d’avocats est souvent l’occasion de définir une stratégie de communication. Par ailleurs, un nouveau cabinet aura aussi besoin de ressources documentaires afin d’être directement opérationnel auprès de ses clients.

Le lancement d’un nouveau cabinet d’avocats est souvent l’occasion de définir une stratégie de communication. Par ailleurs, un nouveau cabinet aura aussi besoin de ressources documentaires afin d’être directement opérationnel auprès de ses clients.

J’ai souhaité en savoir plus sur ces deux aspects auprès de Maître Laetitia Avia, qui, associée à Maître Adrien Perrot, vient de lancer le Cabinet APE avocats.

La communication

Vous avez lancé APE avocats en 2016, pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de communication.

Votre question est pertinente en ce qu’elle utilise très justement le terme « stratégie » : pour Adrien et moi, créer un cabinet doit répondre aux mêmes exigences que la création d’une entreprise. Il faut donc penser le business model mais aussi la stratégie de lancement et de communication. Cela passe par une réflexion en amont sur l’identité du cabinet et des personnes qui le composent, ainsi que sur les supports qui seront utilisés pour faire valoir cette identité.

Nous sommes un cabinet jeune et qui se veut innovant dans un domaine d’activité qui reste traditionnel. Il fallait donc à la fois développer une stratégie de communication qui nous ressemble – en étant dynamique, efficace et moderne – tout en veillant à maintenir, pour les clients, un certain nombre de repères liés à la profession d’avocat. Tout est pensé dans cette double optique : le nom et le site internet bien sûr, mais aussi les autres supports de communication – papiers à en-tête, cartes de visites, cartes de correspondances, réseaux sociaux et goodies.

Pour cela il faut savoir s’entourer des bonnes personnes et les écouter. Si Adrien et moi avons fait beaucoup de choses nous-mêmes, nous avons systématiquement consulté des avocats et des non-avocats (entrepreneurs, professionnels de la communication) pour nous assurer de la bonne perception de ce que nous souhaitions créer.

En termes de prestataires, nous avons fait appel à une graphiste qui collaborait pour la première fois avec des avocats, ce qui fut enrichissant à plusieurs égards. Elle est arrivée avec un œil neuf sur la profession et avec des codes issus du milieu de l’entreprise. Il a fallu expliquer notre pratique en termes concrets et business, mais aussi ce que nous pouvions ou non faire en matière de communication dans le respect de nos règles déontologiques. Elle a aussi fait un panorama de références et symboles que l’on peut trouver sur les sites internet d’autres avocats afin de déterminer si nous nous reconnaissions dans ces références. Cela aide beaucoup dans la construction de l’identité du cabinet.

Comment trouve-ton un nom de cabinet ? Un slogan ?

Nom de fantaisie ou non traditionnel ? Nous avons beaucoup hésité et étions séduits par l’idée d’un nom de fantaisie… mais nous pensions également qu’un nom de fantaisie doit presque s’imposer de lui-même, par évidence. S’il est trop recherché, est-ce qu’il peut vraiment nous définir ?

Finalement, nous avons choisi nos initiales : le A d’Avia et le P de Perrot, ainsi que le E en référence aux valeurs que nous mettons en exergue dans notre pratique : Excellence, Expertise, Ecoute, Evolution, Etc.

Notre slogan « Le droit au service de la stratégie économique » vient tout simplement de discussions, à deux ou avec notre graphiste, sur notre pratique. Notre cœur de métier est le contentieux, mais nous intervenons également en amont, dans l’anticipation des risques. Nous avons vocation à délester les sociétés de la contrainte juridique afin qu’elles puissent se consacrer à leur objectif, qui est de nature économique. Nous utilisons également le droit comme un outil, et non une épée de Damoclès permanente pour les entreprises.

Comment avez-vous réalisé votre logo ?

C’est là tout le travail et l’expertise de notre graphiste, qui a été une excellente force de proposition en la matière !

Elle dirait, très justement, qu’une identité visuelle ne s’explique pas… mais je peux vous donner quelques éléments de lecture. Un objectif : simplicité et lisibilité, que l’on retrouve sur tous nos supports de communication. Ensuite, notre identité se décline autour de trois petits ronds, tels des points de suspension, que l’on retrouve dans le logo et sur tous nos supports. Ils évoquent la continuité – il faut savoir qu’Adrien et moi avons quitté notre précédent cabinet pour créer APE Avocats qui s’inscrit dans la continuité de notre pratique au sein de notre précédente structure.

Papier en-tête, papier suite, verso carte de communication, verso carte de visite

Quelle a été votre stratégie de lancement ?

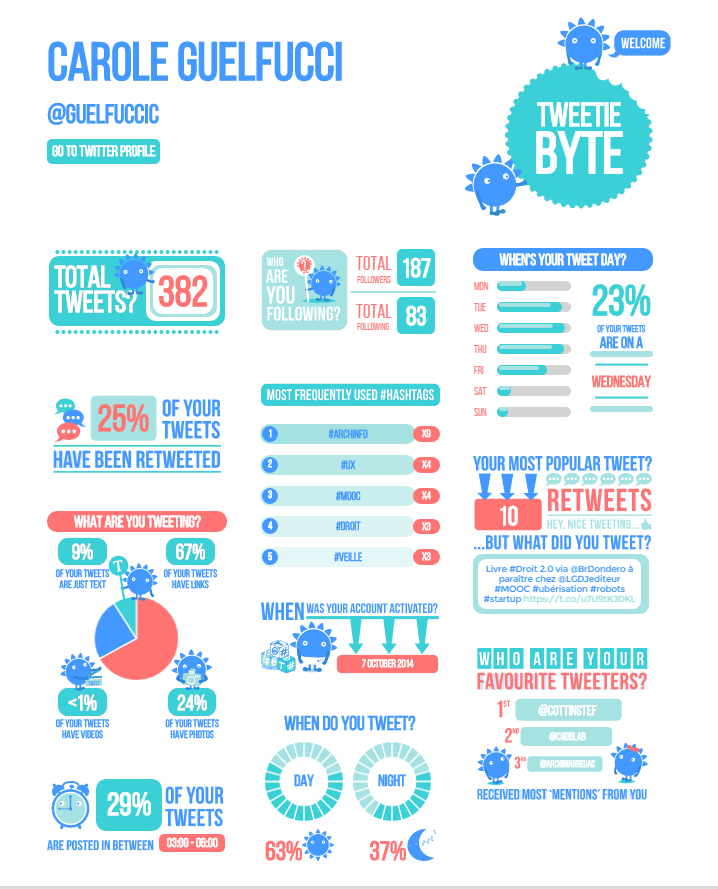

La communication a été officiellement lancée le jour où le site internet fut opérationnel. A partir de là nous avons créé des pages APE Avocats sur les réseaux sociaux et changé nos profils individuels sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Nous communiquons de manière différente en fonction des réseaux sociaux et le message de lancement a également été adapté : décalé sur Facebook, plus institutionnel sur LinkedIn et une information plus brute sur Twitter.

Nous avons décidé de ne pas envoyer de communiqué de presse aux lettres professionnelles, ce qui nous a permis d’échanger directement, par téléphone, avec les journalistes qui souhaitaient publier l’information.

Au sujet de votre site internet, était-il important d’avoir un site en ligne dès le lancement de votre cabinet ?

http://ape-avocats.com/

C’est primordial, c’est pourquoi nous avons attendu ce moment. Le premier réflexe des gens est de consulter le site internet. C’est a première image que nous donnons aux clients et confrères.

Là encore, notre site répond à un souci de simplicité et de lisibilité, même si nous pensons que nous pouvons encore l’améliorer. Des outils tels que Google Analytics permettent de voir qu’elles sont les pages les plus visitées et de capitaliser sur ces pages.

Le site a vocation à évoluer. Nous avons la main dessus et le gérons sans passer par un prestataire.

Votre couverture presse (notre actualité) est assez large et inclut des médias non spécifiquement juridiques comme la télévision, la presse économique. Est-ce important d’investir des territoires non juridiques ?

Oui, car c’est là que se trouve le nerf de la guerre : les clients !

Il est important d’être connu des confrères et d’écrire des articles de doctrine destinés à un public juriste – cela permet de faire valoir une expertise et de rester à jour des évolutions de la jurisprudence. Mais il faut aussi se rendre accessible au client pour lui donner envie de travailler avec nous.

Nous avons aussi un certain nombre d’engagements personnels sur lesquels nous communiquons aussi car ils sont indissociables de notre identité.

Vous avez également ouvert des comptes sur les réseaux sociaux. Est-ce important d’être présent sur ces médias dès le lancement ? Qui va s’occuper de les alimenter ?

Les réseaux sociaux, c’est comme le site internet : c’est indispensable. Aujourd’hui ni les entreprises, ni les politiques, ni les journalistes ne peuvent s’en passer. Nous pensons que cela s’applique aussi aux avocats.

Tout comme les entreprises, nous allons désigner au sein de notre équipe un « community manager » qui sera en charge des réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/apeavocats/

https://twitter.com/ape_avocats

https://www.linkedin.com/company/ape-avocats

https://vimeo.com/apeavocats

Avez-vous d’autres projets concernant votre communication ?

Beaucoup (trop) ! Mais il ne faut pas tout dévoiler. Cela reste, en tout cas, un véritable plaisir pour Adrien et moi qui pouvons exprimer par ce biais une certaine fibre entrepreneuriale.

La documentation juridique

Papier c/ numérique. Etes-vous abonnés à des revues juridiques papier, achetez-vous des ouvrages (codes, mémentos, traités) ou disposez-vous uniquement des bases de données en ligne ?

Nous utilisons les bases de données en ligne mais aussi quelques ouvrages de référence dans chaque matière : manuels, traités, mémentos (même s’ils peuvent être consultés en ligne, le réflexe papier perdure), les indispensables Dalloz Action également.

Nous achetons également chaque année les principaux codes. Il est encore difficile de s’en passer bien qu’ils soient tous accessibles sur Légifrance. C’est un investissement nécessaire.

L’accès à la documentation juridique en situation de mobilité, est-il un choix déterminant dans vos abonnements numériques ?

Ce n’a pas été un élément déterminant. Nous avons l’un comme l’autre toujours utilisé les bases de données en ligne et n’aurions pas pu fonctionner autrement.

Quels sont vos indispensables (tous éditeurs confondus) ?

J’utilise principalement le Jurisclasseur, Lamyline et Navis, et très peu Dalloz. C’est une simple question d’habitude dans l’utilisation de l’interface.

Pour les codes : code civil, code de commerce, code pénal, code de procédure civile et code de procédure pénale sont renouvelés chaque année. Les autres codes sont renouvelés plus ponctuellement.

Autres ouvrages : Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile, mémento sociétés commerciale et le Traité de Procédure Pénale de F. Desportes. Sur les sujets de Propriété intellectuelle : les traités de J. Passa. Pour le reste, nous achetons ponctuellement des ouvrages dédiés à un sujet en particulier.

Avez-vous des astuces documentaires pour les nouveaux installés ?

Ne pas snobber Google ! Le droit est devenu bien plus accessible via cet outil de recherche. Les informations y sont rarement exhaustives et ne remplissent pas toujours l’impératif de rigueur des avocats mais cela peut être un bon point de départ lors d’une recherche. De plus en plus de confrères publient des articles en dehors des revues juridiques dédiées – et les délais de publication de ces revues peuvent créer un décalage lorsqu’on recherche une actualité.

Les éditeurs juridiques proposent-ils des tarifs avantageux pour les nouvelles structures ?

Pas à ma connaissance et c’est dommage. Mais je pense que sur ce point, c’est peut-être à notre ordre d’intervenir et de négocier, pour l’ensemble de la profession, des conditions plus raisonnables.

MERCI à Laetitia Avia pour cette interview, qui éclairera les jeunes cabinets d’avocats qui veulent se lancer, tant sur la nécessité d’avoir une stratégie de communication (digitale) dès le lancement, que sur les indispensables en documentation juridique (à adapter selon votre spécialité).